目次

里親になってみようと思ったキッカケについて

ー早速なのですが、里親制度に興味をもたれたキッカケは何かあるのでしょうか?

玲子:そうですね、特にこれといったきっかけがあったわけではありませんが、制度には以前から関心がありました。今住んでいる家はお借りしているのですが、とても広く、夫婦二人では持て余してしまっていて…。そんな中、「子どもがいると、家の中がもっと賑やかになって楽しいかもしれない」と、わりと軽い気持ちで受け入れを考え始めたんです。

ー今のタイミングで里親になるという決断をしたのには何か理由があったのでしょうか?

玲子:里親になったタイミングは、自分たちで明確に決めたというよりも、「ご縁をいただいたその時が自然なタイミングだった」と言った方がしっくりくるかもしれません。

令和4年7月に県の養育里親基礎研修を修了したものの、その後はしばらく連絡もなくて──ある意味ではそれも良いことなのですが──私たち自身も少し忘れかけていた頃でした。

そんなとき、児童相談所から突然お電話をいただき、面談やお試し宿泊などを経て、今回の受け入れに至りました。

実際に里親になってみて感じていることについて

ー受け入れをはじめて困ったことは何かありますか?

玲子:私たちのもとに来た子どもは、受け入れた当初からすでに思春期を迎えていました。新米里親の私にとっては、右も左もわからないまま突っ走るしかなく、正直なところ少し大変でした。

それでも、近所のママ友が心配して電話をくれたり、一般社団法人 toddle(タドル)わかやまのアドバイザーの方が親身に話を聞いてくださり、一歩踏み込んだアドバイスをいただくなど、何もわからなかった私たちを温かく支えてくださいました。

ー受け入れをはじめて嬉しかったことは何かありますか?

一緒に暮らし始めてから約1年9ヶ月が経ちましたが、最近、子どもと「健全な意見の言い合い」ができるようになったことは、里親を引き受けて以来の最大の喜びであり、大きな変化だと感じています。

我が家の子どもは、遠慮もあってかこれまで自分の意見や感情を態度で示すことはあっても、言葉で伝えるのはあまり得意ではありませんでした。

それが今では、私の悪かった点もきちんと言ってくれるようになり、その成長を心から嬉しく思っています。

日高川×里親制度の相性が良いと思う理由

―冒頭で「家が広い」というお話がありましたが、もし小さい家に住んでいたら受入は考えられなかったですか?

玲子:難しかったことでしょうね。私たち夫婦のプライベートも大切にしたいですし、思春期の子ども自身のプライバシーもきちんと守ってあげる必要があります。だからこそ、家の中であっても物理的に健全な距離を保ち、プライバシーを守るための個室を確保することが、良い関係を築くうえでとても重要だと感じています。特に、子どもと意見が衝突したときなどは、広い家の物理的な空間に助けられていると感じることがあります。笑

またスポーツが好きな子どもなので、一緒に住み始めた当初はほぼ毎日のように庭でバドミントンやバレー、サッカーなどをして一緒に遊んでいました。広い庭があるおかげで、誰に気兼ねすることもなく、子どもが気の済むまで思いきり体を動かすことができたのは、本当にありがたかったですね。

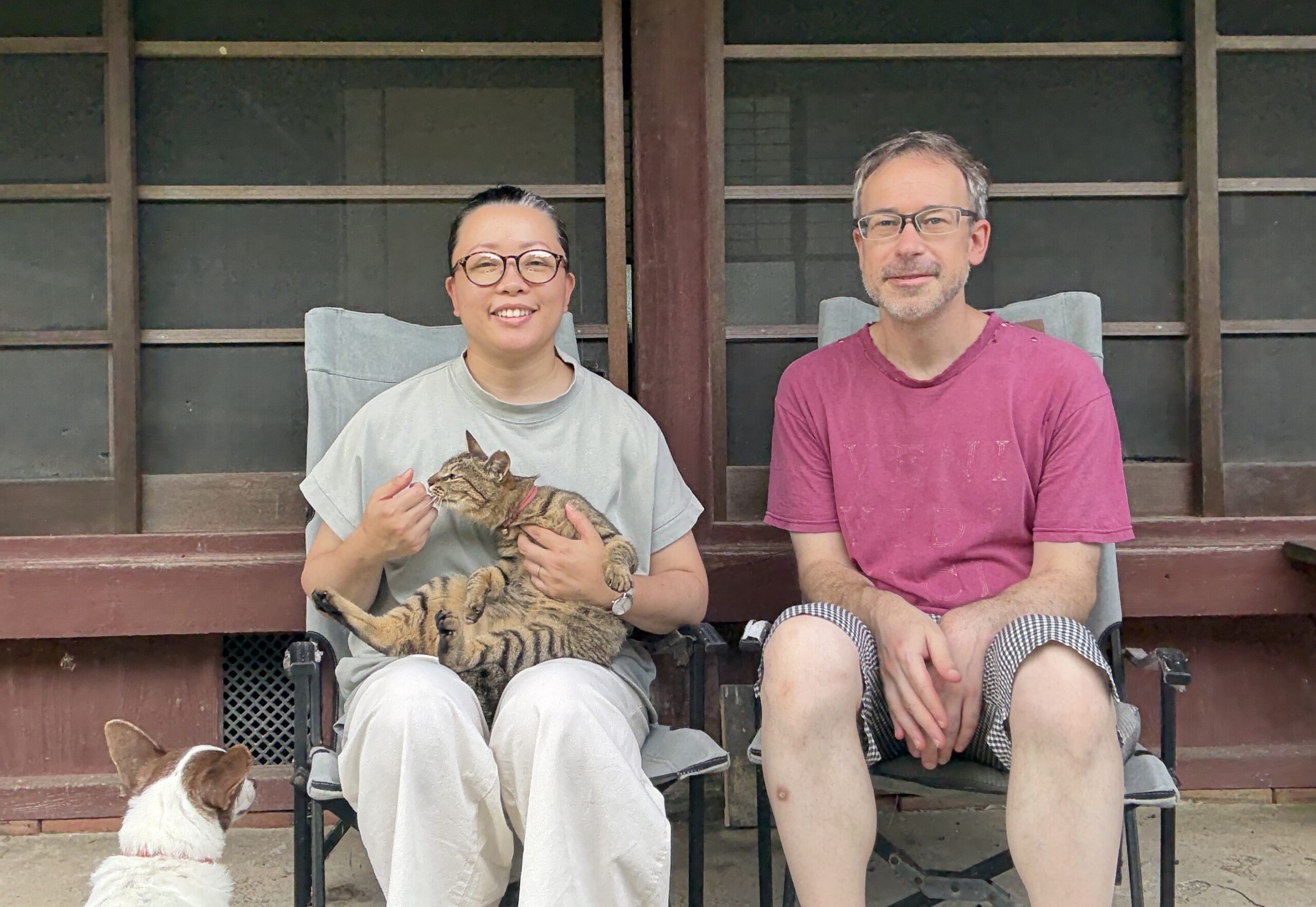

また、我が家では犬を1匹、猫を2匹飼っており、ペットを通じて子どもとのコミュニケーションが生まれることも多く、もしペットや広い家がなかったら、今のような円滑な関係は築けなかったかもしれないと感じています。

― お子さんは学校生活を楽しめていますか?

玲子:とても充実した学校生活を送っていると思います。学校には本当に救われています。実は最初は、「(学校に)行きたくない」と言っていました。でも「一度一緒に行ってみよう。もし本当に嫌なら帰ってきてもいいよ」と説得して連れて行ったんです。すると、その日から普通に通学してくれるようになりました。転校した初日から今日に至るまでほぼ休みなしで通ってますね。

また、初日に校長先生が「玲子さんのことは何とお呼びすればよいですか?」と丁寧に尋ねてくださったんです。その気遣いがとても嬉しかったです。

実は、学校が始まる前に子どもとも、「苗字が違うけれどどうする?」や「家の中では私たちを名前で呼んでいるけれど、学校ではどう呼ぶ?」といった話をしていました。

そのため、校長先生のその一言は、本当に心に響きました。自動的に「お母さん」や「お父さん」と呼ぶのではなく、私たちの少し特別な家族の形を尊重してくださっていることが伝わり、その気配りに温かさを感じました。その出来事を通して、保護者として学校に対する安心感や信頼感を強く持てたのを覚えています。

─お子さんは地域にもうまく溶け込めていますか?

玲子:今では、私たちよりすっかり溶け込んでいると感じています。この地域性のおかげかも知れませんね。皆さんとても理解があり、いつも温かく見守ってくださっています。「子どもは地域の宝や!」という想いを、ひしひしと感じることが多く、本当にありがたく思っています。

お祭りなどの地域行事にも積極的に誘っていただき、そんな関わりの中で、子どもも自然に地域の一員として受け入れられているのだと思います。

また、小雨の日などには、学校の保護者の方が自宅まで送ってくださることがあります。最初のうちは「また送ってもらって申し訳ないな…」と、少し戸惑いもありましたが、よく考えてみると、それだけ子どもが地域の方々に可愛がっていただいている証なのだと気づきました。

当初はご厚意に甘えることに気が引けていたのですが、地域の方と自然に関わるこうした機会は、子どもにとって実はとても大切な時間なのだと感じるようになり、今ではすっかりその温かさに甘えさせてもらっています(笑)。

こうした地域の方々との関わりを通じて、日高川町が子どもにとって“第二の故郷”のような存在になってくれたら嬉しいなと思っています。

私たちのこうした日常の様子を、ほかの里親さんたちのコミュニティで共有することもあるのですが、そのたびに「本当にいい環境だね」と羨ましがられることがよくあります。

私たち家族にとって、日高川町は土地も豊かで、人も温かく、いい意味で構えすぎずに自然体で里親家庭を受け入れてくれる雰囲気があります。すでにその体制や土壌ができていて、とても居心地の良い場所だと感じています。

ちょっと適当なぐらいが里親に向いている!?

ー実際に受入を始めてみて、どんな方が里親に向いていると思いますか?

玲子:最近、強く思うのですが、「ちょうどいい加減の人」が、実は向いているんじゃないかなと思います。「適当」という言葉は誤解されやすいのですが、ここでいう「適当」は、「無理をしすぎない」という意味です。「この子を頑張って育てなきゃ!」と気負いすぎてしまうと長続きしません。

私自身の短い経験ではありますが、子どもは、学校やそれ以外の場所で自然と学び、思っている以上にたくましく育っていくものなんだなと感じています。

もちろん、善悪の判断がまだ十分でない場面では、大人がリアルタイムで軌道修正してあげる必要があると思います。でも「この子のために!」という育てる側の思いや考えを、必要以上に押しつけないように気をつけています。

里親としての責任感や力みは、知らず知らずのうちに言動や態度に表れてしまいがちで、私自身も何度か空回りした経験があります。

だからこそ、私がいちばん大切にしたいと思っている里親の役割は、「子どもが安全に、安心して休める場所を提供すること」――それに尽きると感じています。

ただ、里親に「向いている・向いていない」と一括りにするのは難しいと思います。子ども一人ひとりの背景や性格は全く違うので、結局は相性が一番大切だと感じています。

里親制度についてちょっと詳しく

玲子:里親さんの数はもっと増えてほしいと強く思っています。

理由は、子どもたちの負担を少しでも軽くしたいからです。例えば、我が家の子どもの場合、本当は「元々住んでいる市町村からはあまり離れたくない」という希望がありました。しかし、その市町村では里親候補が見つからなかったため、やむなくエリアを広げて私たちのところに来ることになったのです。

結果的に、子どもは新しい環境にうまく馴染んでくれて良かったのですが、もし元の市町村で受け入れてくれる里親さんが見つかっていれば、学校や住まいを大きく変えるという子どもへの負担はもっと小さく済んだかもしれません。これは一例に過ぎませんが、受け入れ先の里親さんが増えれば、同じような境遇にいる子どもたちの負担を大幅に軽減できると思います。

里親に興味を持った方へ

ーもし里親制度に興味を持った方はどういう行動をはじめにとればいいんでしょう?

玲子:まずは、年に2回実施されている里親認定研修を受けるところがファーストステップになると思います。紀中エリアでしたら、里親センター「なでしこ」が窓口になります。研修自体は無料ですし、研修を受けたからといって必ず里親登録しないといけないという訳ではないので、「話を聞きに行ってみようかな」ぐらいの軽い気持ちで行ってもらったいいと思います。

私の体験談で良ければ、個別にお話もさせていただきますよ!

山本玲子さん

和歌山県田辺市出身。カンキストであり、柑橘農家の娘。アメリカでご主人と入籍し、令和2年に日高川町へ移住。夫婦の共通の趣味は庭でのBBQ。最近はプルドポーク作りにハマっているそうです。

令和2年に日高川町に移住した山本玲子さん。海外生活が長く、オープンで奔放な性格、そしてよく笑う玲子さんの姿には、周囲の人たちもいつも元気をもらっています。そんな玲子さんが令和5年から里親制度を通して中学生の子どもを迎え入れていると伺い、詳しくお話をお聞きしました!